当深圳华强北的机器人租赁档口从“一机难求”变成“十机九空”,当日租金从2万元暴跌至2000元仍无人问津,这场被称为“AI时代第一波浪潮”的商业闹剧,终于露出了残酷的底色。短短半年,机器人租赁市场经历了一场比过山车更惊险的骤变:年初是资本追捧的“香饽饽”,年中就成了从业者急于脱手的“烫手山芋”。这不仅是一个行业的兴衰缩影,更是技术泡沫、资本狂欢与市场理性的正面碰撞——当潮水退去,我们才看清:真正的科技革命靠谱的股票配资平台,从不会建立在“猎奇心理”和“虚假繁荣”之上。

一、一场由“春晚效应”点燃的虚假狂欢

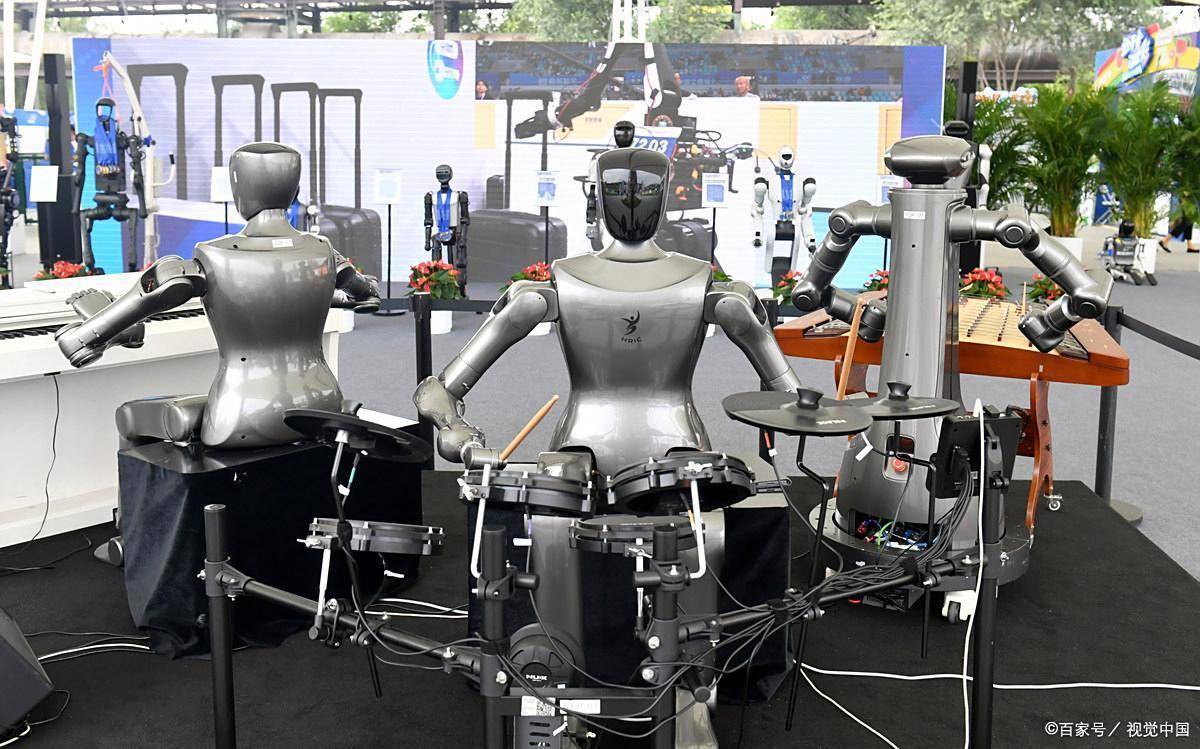

一、一场由“春晚效应”点燃的虚假狂欢2025年央视春晚的舞台上,宇树机器人的舞蹈表演让全国观众惊叹“黑科技照进现实”。这场持续3分钟的演出,意外点燃了一场商业海啸:从商场开业到婚礼庆典,从景区引流到企业年会,所有人都想让机器人“站台撑场面”。需求井喷之下,租赁市场瞬间沸腾——基础版机器人日租价突破1万元,高阶版(可跳舞)炒到2万-3万元,连功能简单的机器狗都被哄抬到数千元/天。

“当时客户追着给钱,生怕订不到货。”深圳租赁商小陈回忆,2025年4月的华强北,机器人租赁档口排起长队,有人加价15万元抢购设备,“一台机器人租3天就能回本,简直像印钞机。”

资本的嗅觉比市场更敏锐。企查查数据显示,近一年全国新注册“机器人”相关企业超30万家,其中超60%是注册资本50万元以下的小微企业,甚至不乏个人投资者“拎着现金进场”。这些玩家大多没有技术积累,靠着“倒买倒卖”赚取差价:从厂家批量租入设备,再以3-5倍价格转租给终端客户。在深圳华强北,曾有一个50平方米的档口,仅凭10台机器人,3个月净利润超百万。

但这场狂欢从一开始就埋藏着致命隐患。从业者们后来才意识到:90%的租赁需求来自“一次性引流”——商场用机器人吸引客流,婚庆用机器人制造话题,展会用机器人博眼球。当新鲜感褪去,客户再也不会为“挥手、转圈”这些重复动作买单。某婚庆公司负责人直言:“同一场婚礼出现两台机器人,宾客就觉得‘过时’了,创意比设备本身更重要。”

二、泡沫破裂:从“日赚2万”到“每天亏500”

二、泡沫破裂:从“日赚2万”到“每天亏500”转折发生在2025年6月。随着宇树等头部厂商产能提升,市场供给量呈几何级增长:4月时全国可租赁机器人不足1万台,到7月已突破10万台。官方定价的下调成了压垮市场的最后一根稻草——宇树基础版机器人月租价从15万元降至5万元,直接导致二手租赁市场价格体系崩塌。

“4月日租2万,6月跌到8000,8月就只剩2000了。”租赁商小陈的账本记录着残酷现实:一台机器人采购成本12万元,按日租2000元计算,需连续出租60天才能回本,但如今每月实际出租天数不足5天。他给记者算了一笔账:运输费(200元/次)+ 技术人员差旅费(500元/天)+ 设备损耗(10%/年),“现在每天净亏500元,转租出去反而能少亏点。”

更致命的是机器人功能的“伪智能”。研究员刘刚指出,当前商用机器人大多是“披着AI外衣的遥控玩具”:90%的动作依赖人工操控,所谓“自主导航”仅能在空旷场地实现,遇到台阶、人群就会“死机”。某展会负责人吐槽:“租来的机器人在展台撞翻花瓶,最后还要我们赔3000元维修费。”

需求萎缩、供给过剩、成本高企,三重压力下,行业加速洗牌。近一年全国已有2.8万家机器人相关企业注销,深圳华强北的机器人租赁档口从4月的200余家,锐减至9月的不足20家,取而代之的是AI眼镜、智能手表等“新风口”硬件。那些靠“炒货”生存的小玩家率先出局:有人将机器人以3折价格甩卖,有人干脆把设备丢在仓库,“卖废铁都不够运费”。

三、破局之路:从“租设备”到“卖服务”的生死转型

三、破局之路:从“租设备”到“卖服务”的生死转型在行业寒冬中,活下来的玩家开始寻找新的生路。他们的探索,或许预示着机器人租赁市场的未来方向。

1. 功能升级:从“表演道具”到“实用工具”深圳租赁商何涛的团队正在给机器人“加装大脑”。他们开发了一套语音交互系统,让原本只能“挥手”的机器人能回答客户问题:在商场引导顾客到指定楼层,在景区讲解历史典故。“功能升级后,租金从2000元/天涨到3500元/天,复购率提升了40%。”何涛说,现在他们的客户以博物馆、科技馆为主,“这些场所需要长期服务,而不是一次性噱头。”

2. 模式创新:从“设备租赁”到“解决方案”“单纯租机器不如卖服务。”某工业机器人租赁公司负责人王磊转型做“租赁+运维”:为工厂提供机器人巡检服务,按检测次数收费,“一台巡检机器人月租8000元,但我们能帮客户节省3名人工成本,一年创造10万元价值。”这种模式下,客户更关注“性价比”而非设备本身,复购率从5%提升至30%。

3. 赛道切换:从“人形机器人”到“细分场景”原租赁商刘峰转行做了“毛绒情绪机器人”。这种巴掌大小的机器人能通过触摸感应用户情绪,播放安抚音乐或讲笑话,单价299元,年销量超百万台。“人形机器人太重、太贵,而小机器人能走进家庭。”刘峰坦言,这个赛道利润率高达50%,但竞争已开始激烈——半年内涌入了200多家模仿者,价格战一触即发。

四、行业启示:技术革命从来不是“租赁游戏”

四、行业启示:技术革命从来不是“租赁游戏”机器人租赁市场的大起大落,本质上是一场“技术泡沫”与“市场理性”的博弈。当资本退潮、噱头失效,真正能活下去的,永远是那些解决实际问题的企业。

1. 技术是根本,而非“秀场”当前商用机器人的功能局限,暴露了行业的真实水平:90%的产品停留在“执行预设动作”阶段,缺乏自主决策能力。研究员刘刚认为,只有突破“人机交互”和“场景适应”瓶颈,机器人才能从“玩具”变成“工具”。例如,在工业场景中,能自主识别故障的巡检机器人;在家庭场景中,能照顾老人的陪护机器人。这些“硬需求”永远不会过时。

2. 租赁是手段,而非“捷径”机器人租赁的本质是“设备共享”,核心价值在于降低企业使用门槛。但如果仅靠“差价套利”,必然被市场淘汰。日本发那科的做法值得借鉴:将工业机器人租赁与产能共享结合,客户按“使用时长+维护服务”付费,既降低了成本,又绑定了长期合作。

3. 资本要耐心,而非“投机”近一年注销的2.8万家企业中,超80%存活时间不足6个月。这些玩家抱着“赚快钱”心态入场,既不懂技术,也不懂市场。事实上,机器人行业属于“长周期赛道”:从技术研发到商业化落地,平均需要5-8年。恒州诚思预测,到2031年全球智能机器人租赁市场规模将达171.2亿元,但前提是技术突破与场景落地形成闭环。

结语:退潮后,沙滩上留下的才是未来

结语:退潮后,沙滩上留下的才是未来当深圳华强北的机器人租赁档口被AI眼镜商铺取代,当“日租2万”的神话变成“每天亏500”的现实,这场行业震荡其实是一次“去伪存真”的净化。那些靠噱头生存的玩家注定被淘汰,而真正沉下心做技术、做服务、做场景的企业,正在寒冬中积蓄力量。

机器人从来不是“租赁游戏”,而是一场关乎生产力变革的技术革命。或许未来某一天,当我们在医院看到机器人精准手术,在工厂看到机器人自主生产,在家庭看到机器人贴心陪护时,才会真正理解:科技的价值,从来不是昙花一现的狂欢,而是细水长流的改变。

此刻的“价格跳水”靠谱的股票配资平台,或许正是下一场真正革命的开始。"

宇树Unitree G1 具身智能机器人 人形机器人 AI化身 开启智能体新纪元¥99000京东月销量100好评率100%京东配送旗舰店购买#百度带货夏令营#举报/反馈

宇树Unitree G1 具身智能机器人 人形机器人 AI化身 开启智能体新纪元¥99000京东月销量100好评率100%京东配送旗舰店购买#百度带货夏令营#举报/反馈

万丰资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。